Modèle de représentation des risques liés aux drogues

Modèle de représentation des risques liés aux drogues

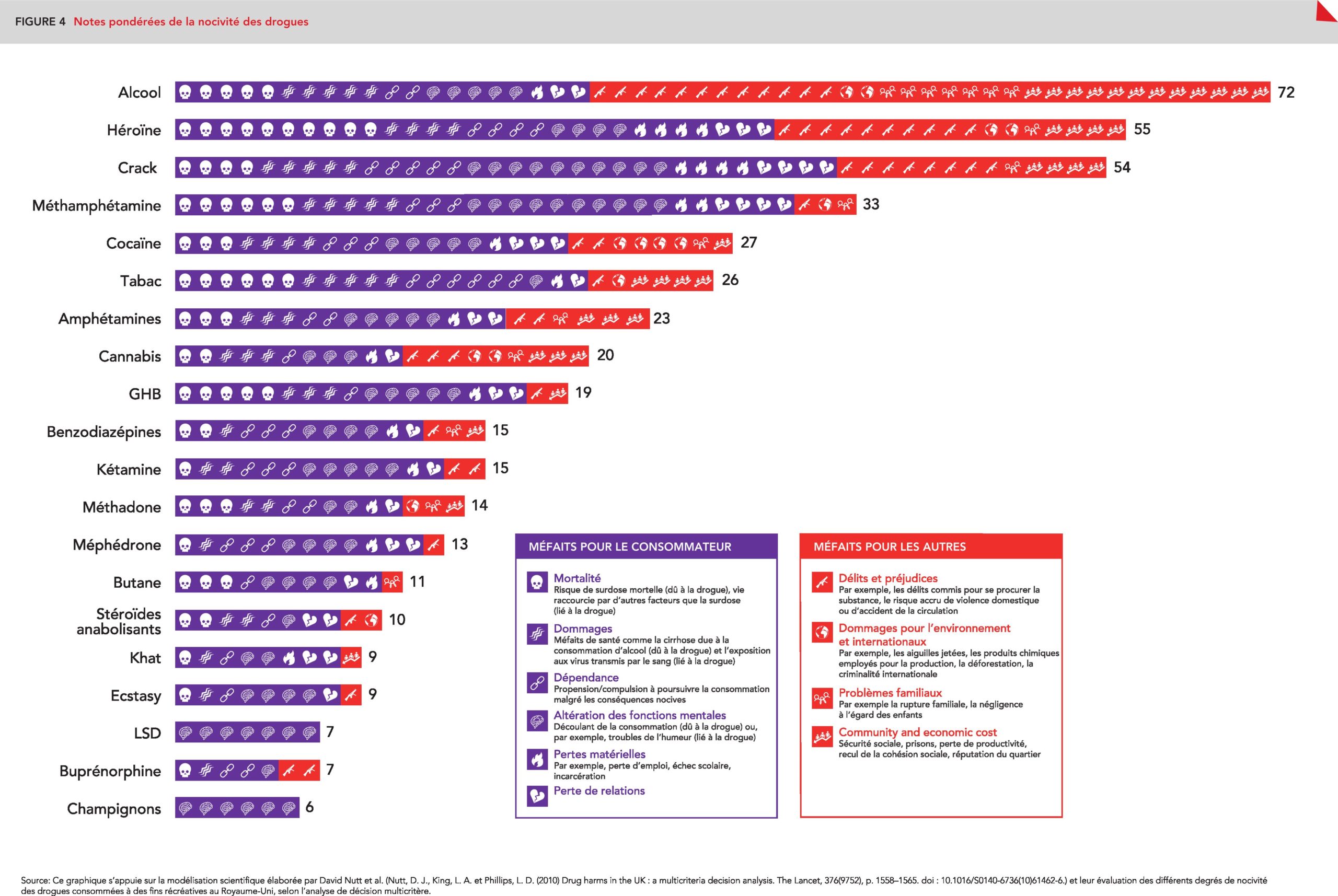

Une étude menée par des expert·e·s a évalué la dangerosité de plusieurs drogues en croisant leurs effets sur les consommateurs et sur la société, donnant lieu à un graphique comparatif synthétique [1]Nutt, D. J., King, L. A., Phillips, L. D., & Independent Scientific Committee on Drugs. (2010). Drug harms in the UK : A multicriteria decision analysis. Lancet (London, England), 376(9752), 1558‑1565..

Ci-dessous est représentée une version simplifiée et adaptée d’un graphique issu de cette étude, qui classe la dangerosité de 20 drogues différentes en se fondant sur 16 critères établis par un comité d’expert·e·s au Royaume-Uni. Ces critères sont répartis en deux grandes catégories :

- Méfaits sur le consommateur (affichés en violet), répartis en 9 sous-catégories ;

- Méfaits pour les autres (affichés en rouge), regroupant 7 sous-catégories.

Pour chaque drogue, un score (allant de 0 à 100) est attribué pour chaque sous-catégorie. Ces scores sont ensuite pondérés en fonction de leur impact relatif pour obtenir un score global de dangerosité. Par exemple, dans le cas de l’alcool, un score de 26 est attribué pour les méfaits sur le consommateur et un score de 46 pour les méfaits sur autrui, ce qui donne un score global de 72 sur 100.

L’illustration présentée, tirée du rapport de la Commission Globale de Politique en Matière de Drogue, simplifie cette classification en regroupant certaines sous-catégories pour offrir une vision globale par drogue, sans détailler individuellement l’ensemble des 16 critères [2]La classification des substances psychoactives : Lorsque la science n’est pas écoutée. (2019). Global Commission on Drug Policy..